「CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Professional Seminar Public Series 4th Edition(中華圏編)」イベントレポート

10月17日、音楽業界関係者向けの公開セミナー「CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Professional Seminar Public Series 4th Edition(中華圏編)」がトヨタ自動車東京本社で開催された。

海外の音楽業界で活躍する現役のビジネスパーソンを招き、海外マーケットの実情や特性、海外進出のヒントなどを伝える本セミナー。全5回開催のうち4回目にあたる中華圏編では、これまでと同様に、海外進出を視野に入れる多数のレーベル関係者らが会場やオンラインで聴講に臨んだ。

セミナーは「MUSIC WAY PROJECT」のプロジェクトリーダーを務める⽥島敏氏の挨拶に続いて、「Introduction from CEIPA」と題する齋藤妙子氏(EMPIREアジア太平洋地域ビジネスアフェアーズ担当シニアバイスプレジデント)のスモールトークセッションで幕開け。太平洋地域の音楽ビジネスに携わる齋藤氏は、北米をはじめとする海外市場において英語以外の言語で歌われる楽曲がチャート上位にのぼる傾向に触れて「言語の壁は低くなっています」と分析。その中で日本のアーティストの特徴はライブ運営やファンサービスの細部への気遣いや丁寧さだとし、その点が海外市場で高く評価されているという。しかし一方で長期的な視点に欠ける傾向も見られるため、一度の挑戦であきらめることなく10年以上などの長期的なプランで挑戦し続けることが成功の鍵であると語った。

本セミナーにおけるシリーズ企画・バークリーセッションでは、事前に収録されたビデオを通じ、バークリー大学のAlexandre Perrin教授とGrace Puluczek准教授がライブ戦略について講義を行った。Perrin氏はデータ分析に基づく市場選定の重要性を説き、どの都市に潜在的なファンが存在するかを特定する際にリスナー数だけではなく成長率にも着目すべきであると力説。Puluczek氏はその分析に基づく実際のプランニングについて解説し、ライブハウス、フェスティバル、ショーケースライブなど、ターゲットによってアプローチを変える必要があると語った。さらに事前準備においては質の高い映像資料が不可欠であること、プロモーション計画を立てるうえで事後のフォローアップまでを含めた長期的な視点が肝要であると述べた。

続いて、メインセッションである「Market Deepdive #4」へ。ここでは3名のエキスパートが順に登壇し、中華圏における音楽マーケットの実情や有効な戦略についての知見が惜しみなく披露された。まず壇上にあがったのは本田真一郎氏(株式会社Zeppホールネットワーク 海外運営事業部チーフプロデューサー)。氏は前提として「中華圏を単なる地域としてではなく“漢字文化圏”と捉えることが重要。ローマ字文化圏との違いを意識した戦略が求められる」との見解を示し、漢字文化圏で急激な高まりを見せているJ-POPをはじめとした日系コンテンツの需要を“かき入れ時”という刺激的な言葉で表現する。上海を筆頭に、台北、香港など巨大な人口を抱える都市は特に高いポテンシャルを秘めていると語り、この3都市を巡るツアーを“ゴールデントライアングル”と呼称。ここに韓国・ソウルを加えた4都市ツアーも有効な選択肢であると力を込めた。

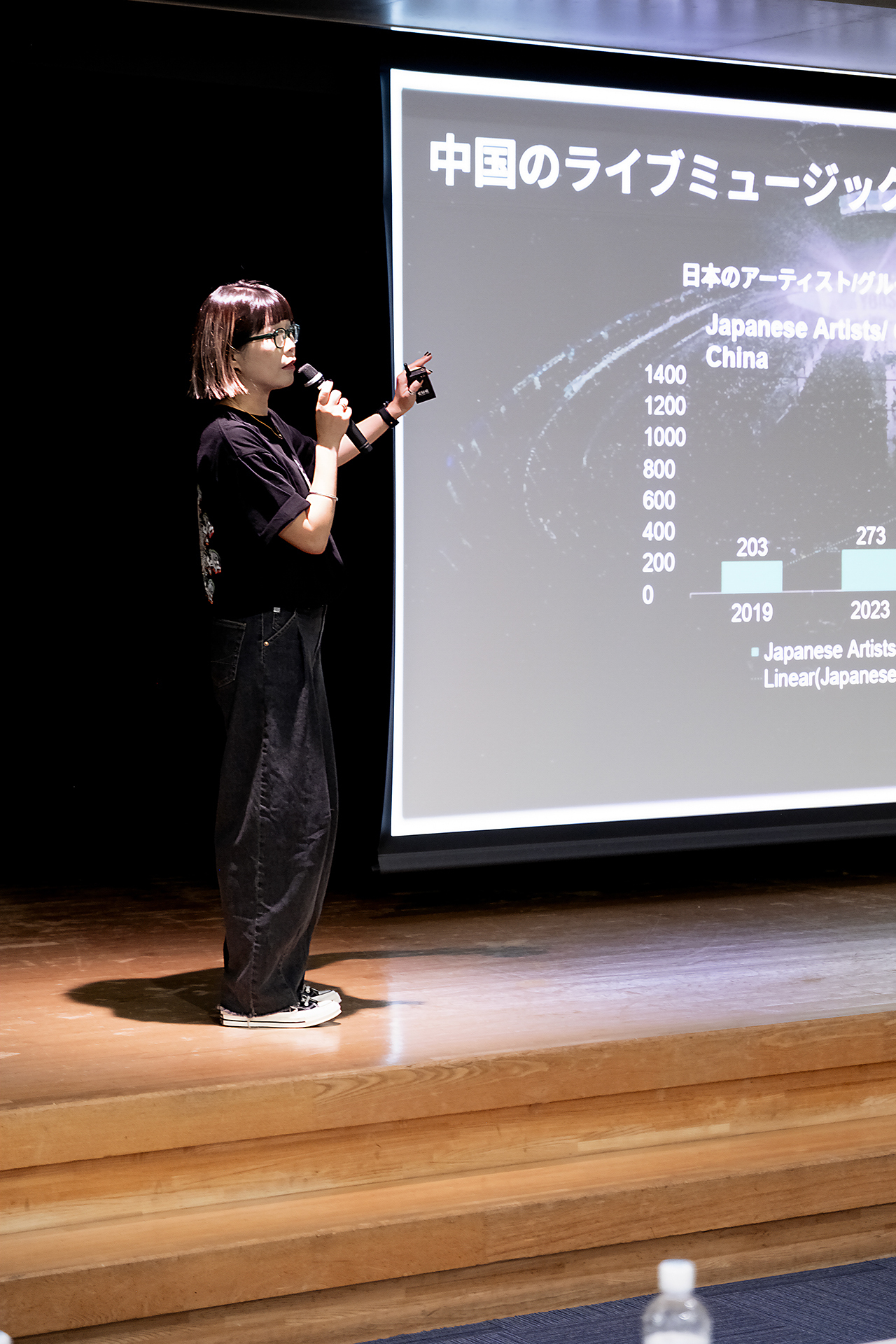

2人目のWang Lei氏(KILOGLOW共同設立者)は、中国における日本の音楽の受け入れられ方に言及。コロナ禍以降は渡航費の高騰などが背景となり、中国ライブ市場の中心が欧米のアーティストから日本のアーティストに移り変わっていることを指摘し、ライブ本数や音楽フェスティバルの開催数も増加の一途をたどっているという。中国のファンは「女性ファンの多いJ-POP / J-ROCK」「新しい才能が求められるインディーミュージック」「若年層に絶大な人気を誇るアニメミュージック」の3つに大別されるジャンルで日本の音楽を捉えており、それぞれのファン層に合わせたアプローチが有効だと説く。ただし、中国で公演を行うには政府による厳格な審査を通過しなければならず、許可が下りるまでに1カ月前後の時間を要することを計画の段階で織り込む必要がある。現地の文化を理解するためにも、信頼できる現地のプロモーターと長期的な関係性を築き、ともに成長していく姿勢が求められると結論付けた。

最後の登壇者は、LU JIN(陸金)氏(Charisma Tanuki Productions & Bynow music代表)。「中国の音楽市場はDSP単体ではなく、SNSと連動したエコシステムとして機能している」と切り出したLU JIN氏は、Douyin(TikTok)やREDなどのSNSで発見された音楽がNetEaseなどのDSPで聴かれ、bilibiliなどにおいてファン同士やアーティストとの交流が生まれたのち、最終的にオフラインのライブにつながるという循環構造について解説。中国の日本音楽ファンは“感情”や“共感”をより重要視する傾向にあるといい、単に楽曲を配信するだけではなく、その背景にあるアーティストのストーリーを丁寧に伝えていくアプローチが極めて重要だと語気を強める。今後の中国市場においては、単なる再生回数ではなくファンとの“関係価値”をいかに築くかが成功の鍵であり、日中アーティストコラボなどを通じて新たな価値を創造していくことが求められるとした。

「CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Professional Seminar Public Series」最終回となる次回は、11月5日に「第22回東京国際ミュージック・マーケット(22nd TIMM)ビジネスセミナー」の一環として開催される。これまでのシリーズを振り返る「Reshow & Mixer」の開催も予定されている。