「MUSIC AWARDS JAPAN」とは? 国内最大規模の国際音楽賞が掲げる理念、日本の音楽業界が目指す先

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のノミネート作品が本日4月17日に発表された(参照:「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」ノミネート作品 / アーティスト一覧)。5月に京都で開催される授賞式に向け、この新たな音楽アワードは日に日に注目度を高めているが、まだその概要や趣旨を把握していない音楽ファンも多いだろう。この記事では「MUSIC AWARDS JAPAN」、通称MAJの理念や特徴を解説し、日本の音楽業界が目指す先を考察する。

文 / 田中久勝

MAJが掲げる“4つの約束”

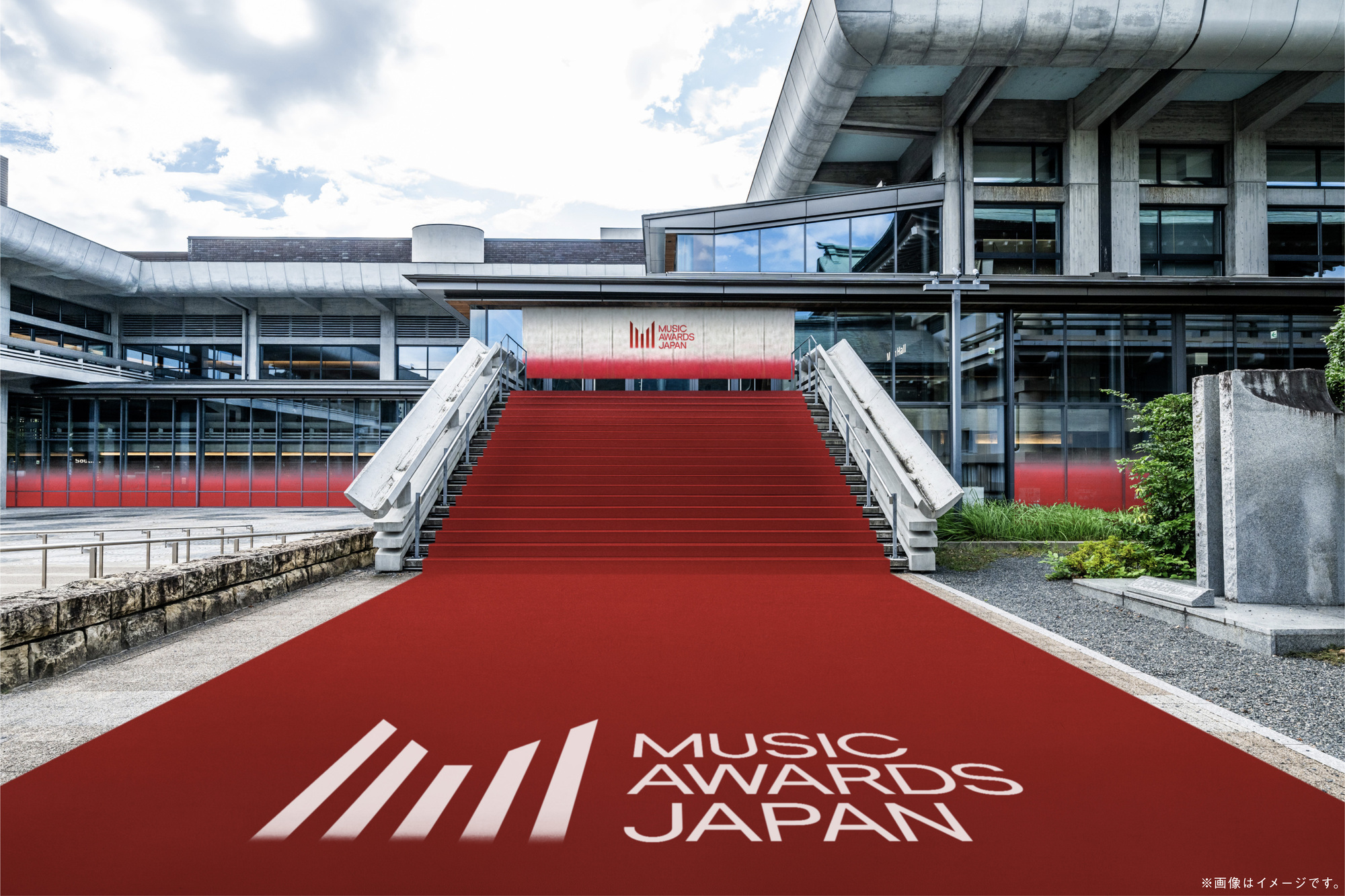

いよいよ5月21日と22日に京都・ロームシアター京都で、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」(MAJ)の第1回授賞式が開催される。MAJは音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した、一般社団法⼈カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)による“日本版グラミー賞”と言うべきアワード。“世界とつながり、音楽の未来を灯す”という理念のもと、「透明性」「グローバル」「賞賛」「創造」の“4つの約束”をミッションステートメントとして掲げている。

「透明性」は文字通り、透明性のある選考プロセスを、「グローバル」は日本国内にとどまらずアジアの多様な音楽に注目して光を当てることを約束している。「賞賛」には国内外のアーティストの実績を讃え合うこと、そして「創造」には表彰するだけでなくこのアワードを起点に未来を創造していくというメッセージが表れており、世界の音楽業界と団結し、持続可能な音楽産業を築いていくことがMAJの最大の目的だ。

グローバルを強く意識した多種多様な部門賞

MAJの主要6部門は「最優秀楽曲賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」と、世界でヒットした国内楽曲を讃える「Top Global Hit from Japan」、アジアでヒットしたアジア発の楽曲を讃える「最優秀アジア楽曲賞(Best Song Asia)」。グローバルを強く意識した賞が組み込まれているのが特徴だ。

全体ではトータル62の部門賞が用意されている。24部門の楽曲カテゴリー、14部門の海外楽曲カテゴリー、3部門のアルバムカテゴリー、11部門のアーティストカテゴリー、4部門の共創カテゴリー、ライブカテゴリー1部門、ミュージックテックカテゴリー1部門、そして4部門のアライアンスカテゴリーだ。韓国、中国、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの6カ国のアワードと連携した「海外特別賞」では、それぞれの国の音楽賞で最優秀楽曲賞、またはそれに相当する賞を受賞した楽曲を表彰し、アジアのミュージックシーン全体にスポットを当てる。このほか、ライブ動員数が多かったアーティストを讃える「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」、全国99のラジオ局と連動し、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオDJ / パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーが特別投票メンバーとして参加する「ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song」、 音楽産業に貢献したミュージックテックを讃える「ミュージックテック功労賞」など多種多様な賞が設けられた。国内の音楽マーケットを底上げすることが狙いであり、そのうえで海外のリスナーにも照準を当てていることが部門賞のラインナップから伝わってくる。

全体ではトータル62の部門賞が用意されている。24部門の楽曲カテゴリー、14部門の海外楽曲カテゴリー、3部門のアルバムカテゴリー、11部門のアーティストカテゴリー、4部門の共創カテゴリー、ライブカテゴリー1部門、ミュージックテックカテゴリー1部門、そして4部門のアライアンスカテゴリーだ。韓国、中国、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの6カ国のアワードと連携した「海外特別賞」では、それぞれの国の音楽賞で最優秀楽曲賞、またはそれに相当する賞を受賞した楽曲を表彰し、アジアのミュージックシーン全体にスポットを当てる。このほか、ライブ動員数が多かったアーティストを讃える「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」、全国99のラジオ局と連動し、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオDJ / パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーが特別投票メンバーとして参加する「ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song」、 音楽産業に貢献したミュージックテックを讃える「ミュージックテック功労賞」など多種多様な賞が設けられた。国内の音楽マーケットを底上げすることが狙いであり、そのうえで海外のリスナーにも照準を当てていることが部門賞のラインナップから伝わってくる。

中にはエンジニアのような裏方を表彰する賞も。日本音楽制作者連盟理事長で、MAJ実行委員会委員長である野村達矢氏は過去の会見で「未来を担ういろいろなジャンルの人たちが参加して、アワードの対象になっていくことが非常に大切。たくさんのアーティスト、クリエイターに関わってもらいたい」と展望を語っている。

日本の音楽業界のプライオリティは

投票メンバーは、エントリー作品のアーティストとクリエイター(作詞・作曲・アレンジに関わった人)を中心に、レコード会社スタッフ、エンジニア、コンサートプロモーター、音楽出版社、ディストリビューター、ライター、メディア、海外音楽賞審査員など、音楽関係者5000人超。厳正なる登場結果の集計を経て受賞作品とアーティストが決定する。野村実行委員長が会見で語った「今まで日本にもさまざまな音楽賞があったが、世界を意識して音楽の未来を考えるという部分では、まず音楽を支えるリスナーからどのように信用してもらえるか、透明性が大事だ」「皆さんに“ガチ投票”をしてもらい、発表までの過程も見てもらいながら楽しめるような音楽賞にしたい」という言葉の通り、MAJは受賞者が決定するまでの経緯も含めて情報公開の部分での透明性を確保し、リスナーの信頼を得ることを重要視している。

音楽ファンがお気に入りのアーティストを直接応援できる一般投票部門も用意されている。Spotifyの投票機能を活用し、プレイリストを通じて投票できる「ベスト・オブ・リスナーズチョイ 賞、さらには共創部門であるリクエスト特別賞「推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」、カラオケメーカーのJOYSOUNDとDAMがタッグを組み、カラオケで最も歌われた2作品を表彰するカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」なども62部門に含む。MAJは音楽に携わる者、音楽を愛するリスナーが全方位から関心を持てる、新たな価値を創造するアワードを目指している。

コロナ禍を乗り越えた音楽業界は、変革の時を迎えた。国内だけで成立するようなビジネス構造が崩れてしまい、同時にストリーミングサービスの拡大により海外とボーダレスにつながり、アーティストの活動範囲がグローバルに広がり始めている。世界を熱狂させる日本のアーティストは徐々に増えてはいるが、今も、そしてこれからも、音楽業界のプライオリティは、日本の音楽を世界にどう広げていくか——これに尽きる。そのために音楽業界団体の大連合・CEIPAを設立し、国内の力を結集する必要があった。日本レコード協会会長であり、CEIPA理事長の村松俊亮氏は「才能ある日本のアーティストを、どうしても海外で認知させたい。そのために発信型のアワードの必要性を感じた」、野村実行委員長は「アーティストのグローバルマインドを養うことも必要」とそれぞれ語っていたが、MAJの創立が契機となって、日本の音楽業界全体がグローバルをより意識するようになることが期待される。

このアワードがアーティストの夢や目標に

MAJが目指しているのは、音楽業界で最も栄誉ある賞と言われ、受賞結果がセールスに多大な影響を与えるグラミー賞だ。演奏者や業界関係者の投票により、音楽シーンに強烈なインパクトと爪痕を残した作品やアーティストが選ばれる。MAJはここにリスナーやファンの意志も反映させた、ハイブリッドなアワードになっていくだろう。

野村実行委員長は「米国グラミーのように業界全体が関わり、互いを称え合って賞を決める形式は日本にはなかった。アワードを作ることで日本の音楽業界はよりよいものに、また音楽を作る人たちも意識が高まって、それが素敵な業界を醸成することにつながると期待している」とコメント。CEIPAの村松理事長は「アーティスト、業界人、メディアといった5000人を超える投票メンバーから選ばれるとうことは、ある意味すべての音楽業界人からリスペクトされることにつながっていく。このアワードを受賞することがアーティストにとって、夢や目標となるようにしていかなければ意味がない。そういうアワードになることが、アーティストが世界に向かうときの名刺にもなっていくはず。MAJを構成するアーティストや音楽業界人、そしてリスナーに長く支持され、信用されることが大切で、信用が期待と関心につながる。情報開示を徹底し、アワードの運営をやっていきたい」と意気込みを語っている。

また日本音楽出版社協会会長でMAJ実行委員会副委員長の稲葉豊氏が「音楽の授賞式のコンテンツにとどまらず、日本の音楽(アーティスト)を世界に届けるプラットフォームになってほしい」と話していたように、5月17〜23日には「MAJウィーク」として、ライブイベントや、授賞式で来日する海外の投票メンバー約300人を招いてのカンファレンス、音楽テックのピッチイベントなどが行われる。初回の授賞式は京都での開催だが、MAJは将来的に東京などでの開催も視野に、音楽を中心としながら日本の文化全体を発信していく場になるだろう。5月22日はNHKでの生中継が行われる予定で、さらには2日間の表彰式の模様がYouTubeで全世界に配信される。日本のみならず世界中の音楽ファン、ミュージックマンが注目するアワードMAJがついに幕を開ける。