なぜ今、日本人アーティストが海外で影響力を増しているのか? Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIが出演したLAのイベント「matsuri '25 supported by CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”」をレポート

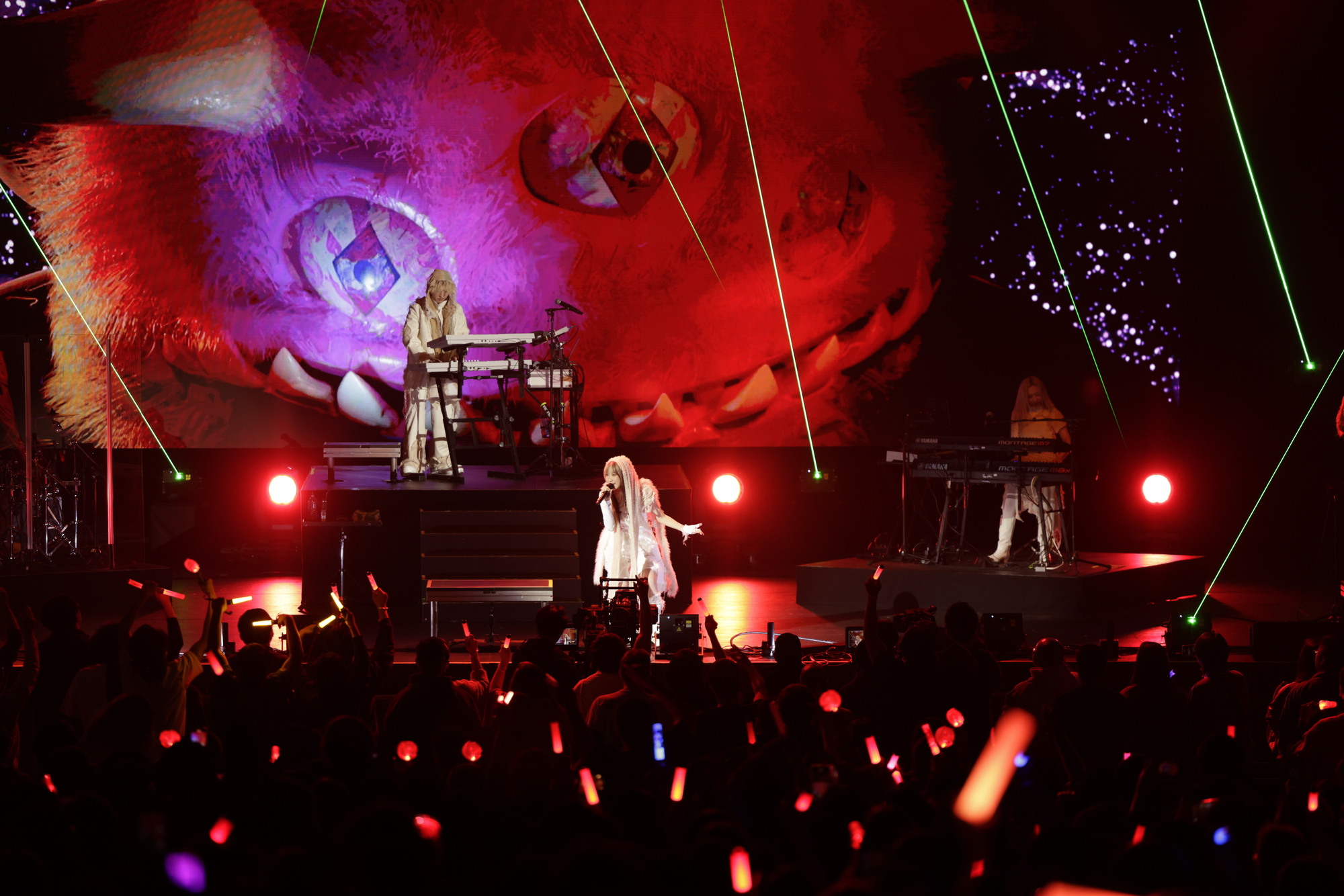

「matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES supported by CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”」出演時のAdo。(Photo by Viola Kam[V'z Twinkle])

「matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES supported by CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”」出演時のAdo。(Photo by Viola Kam[V'z Twinkle])

近年、日本人ミュージシャンの海外での活躍が目覚ましい。YOASOBIや藤井風、Ado、米津玄師、LiSAといった国内で絶大な人気を誇るアーティストたちが、海外においてもその影響力を着実に拡大中だ。しかもヒット曲を連発するだけではなく、ツアーやフェスなどでのライブパフォーマンスでも現地ファンをダイレクトに熱狂させている。そのうえ、これまでは「日本人アーティストの海外進出」と言うと主にアジア圏への進出を意味することがほとんどだったが、今はそのターゲットが欧米圏を含むものへと拡大しつつある。

そうした情勢を背景に、CEIPA(一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会)とトヨタグループは、世界基準のクオリティを備えた日本人アーティストの魅力を伝えるグローバルショーケース「matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES supported by CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”」を今年3月にアメリカ・ロサンゼルスのPeacock Theaterにて開催した。Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIの3組が出演した本公演では、約7000席のチケットが前売り段階でソールドアウト。前述した日本人アーティストの欧米圏における勢いをそのまま可視化したかのような満員の会場で、約3時間にわたるステージパフォーマンスが繰り広げられた。この記事では「matsuri '25」の模様をレポートしつつ、日本人アーティストが海外で影響力を増している理由や背景を考察する。

文 / ナカニシキュウ

「matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES」ライブレポート

YOASOBI

日本式のライブ観覧スタイルを踏襲してか、フロアには色とりどりに光るカラー切替式のペンライトを携えたオーディエンスの姿が多数見受けられた。その多くがファーストアクトを務めるYOASOBIのイメージカラーであるブルーを発光させた状態で開演を待ちわびる中、ふいに場内が暗転。大型ビジョンに「YOASOBI」の文字と2人のアーティスト写真が映し出されると、会場は割れんばかりの歓声で埋め尽くされた。

不穏なムードのオープニング映像とSEに導かれるようにバンドメンバーが現れて所定の位置にスタンバイすると、ステージ中央、複数台のキーボードが設置された踊り場に真っ白な衣装のAyaseとikuraが出現。ikuraの「『matsuri '25』へようこそ! YOASOBIです!」という掛け声とともにメカニカルなシーケンスフレーズが轟き、「セブンティーン」でライブの幕が切って落とされた。

ハイテンションな四つ打ちビートに乗せ、ikuraが透明感あふれるフェアリーボイスと常人離れした正確無比なボーカルスキルを容赦なく繰り出すと、たちまち客席は極限までヒートアップ。そして間髪を入れずに「祝福」「UNDEAD」を披露したのち、YOASOBIの2人は「たぶん」「勇者」「怪物」など次々に人気ナンバーを惜しみなく畳みかけていく。オーディエンスは楽曲に応じてペンライトの色を変えながら、夢見心地の表情で変幻自在なYOASOBIワールドに身を委ねた。

YOASOBI(Photo by YURI HASEGAWA)

YOASOBI(Photo by YURI HASEGAWA)

「J-POPアーティストとして自分たちの音楽を世界へ広めようとがんばってきたので、ここにいるみんなと共有できることが本当にうれしい!」と英語で呼びかけ、喝采に包まれるikura。それを契機にライブのラストスパートへ突入したYOASOBIは「夜に駆ける」でフロアを沸騰させたのち、「群青」で日本語歌詞の大合唱を巻き起こす。そしてラストナンバー「アイドル」で客席のボルテージを最高潮に引き上げ、熱狂のステージを締めくくった。

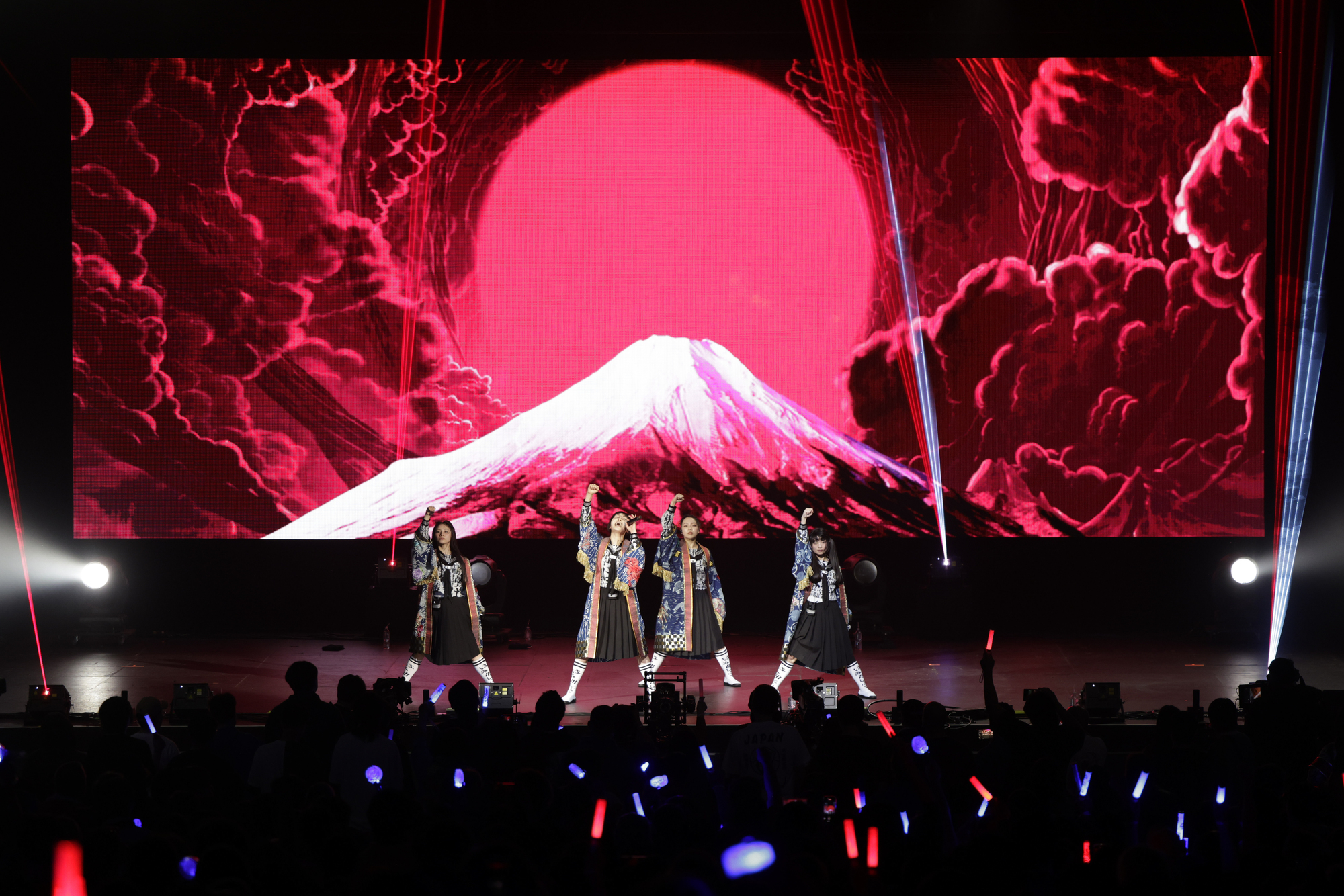

新しい学校のリーダーズ

続いてのアクトは、海外ではATARASHII GAKKO!名義で活動している新しい学校のリーダーズ。開演時刻を迎え、暗転した場内にノスタルジックなチャイムの音が鳴り響くと、どこからともなく勇ましいマーチングドラムの音が聞こえてくる。すると客席後方から、高々と旗を掲げたSUZUKA、MIZYU、KANON、RINの4人が誇らしげな表情をたたえてゆっくりと入場してきた。

新しい学校のリーダーズ(Photo by YURI HASEGAWA)

新しい学校のリーダーズ(Photo by YURI HASEGAWA)

客席内をまっすぐに突っ切ってステージへとたどり着いた4人は、横一列に整列して仁王立ちの構え。物悲しくも勇壮なトランペットのフレーズがドラマチックに奏でられる中、前方をまっすぐに睨みつけたSUZUKAが、おもむろに「We are ATARASHII GAKKO!」と咆哮する。次の瞬間、4人はまったく同時に腰を落として低い姿勢を取り、SUZUKAのリズミカルな「Ch-ch-ch-ch-Change!」の歌声に合わせて小気味よく体を揺らし始めた。

新しい学校のリーダーズ(Photo by YURI HASEGAWA)

新しい学校のリーダーズ(Photo by YURI HASEGAWA)

新しい学校のリーダーズ(Photo by YURI HASEGAWA)

新しい学校のリーダーズ(Photo by YURI HASEGAWA)

そうして「Change」でステージが幕を開けると、彼女たちは「Fly High」「オトナブルー」などを連発。エッジィなダンスビートとレトロなディスコグルーヴを融合させた、クールネスとユーモアが同居する独特なムードのエレクトロ歌謡でみるみるうちに会場を飲み込んでいく。歌唱、ラップ、ダンスといった楽曲パフォーマンスは言うに及ばず、軽妙なトークや組体操、コール&レスポンス、SUZUKAのクラウドサーフなども交えながら、多彩なアプローチでフロアを大いに熱狂させた。

Ado

トリを務めるAdoは、「唄唱」のイントロとともにおなじみのスケルトンボックスに包まれて登場。スクリーンの映像をバックに浮かび上がる彼女のシルエットに、約7000人のオーディエンスは興奮を抑えきれない様子で声援を送る。Adoは鬼気迫るパワフルな歌唱パフォーマンスは無論のこと、ビートに合わせて舞い踊るたびに揺れ動く長いポニーテールや優雅に翻る衣装のフォルムなどによって、聴覚だけでなく視覚でも聴衆を惹き付けていった。

Ado(Photo by Viola Kam[V'z Twinkle])

Ado(Photo by Viola Kam[V'z Twinkle])

「唱」に続いて「新時代」「うっせえわ」と、序盤からこれでもかと代表曲を躊躇なく連投するAdo。瞬時にして会場全体のムードを問答無用で支配すると、寝転がって歌う「ラッキー・ブルート」、椅子に座ってヘッドバンギングする「ルル」、破れかぶれのシャウトが炸裂する「愛して愛して愛して」などで次々に追い打ちをかけていく。その圧倒的かつ独創的な歌唱を前に興奮の度合いを天井知らずに上昇させ続けるオーディエンスたちは、テクニカルな演奏を披露するバンドメンバーにも惜しみない声援を送った。

昨年、1カ月間にわたってここロサンゼルスに滞在していたというAdoは、「LAに帰ってくることができてうれしい。イン・アンド・アウト・バーガーを食べて帰ります(笑)」と告げて現地ファンを喜ばせる。さらに「大好きな新しい学校のリーダーズとYOASOBIと同じステージに立てていることが夢のようです。彼女たちはライバルであると同時に、日本のカルチャーと音楽を誇りを持って世界に届けていく同志でもある。私は日本の音楽がもっともっと世界中の人たちに届くと信じています。なので、ここに集まってくれたみんなは私の大切な仲間です。これからも日本の音楽と文化を愛し続けてください」と思いを伝え、最大級の喝采を巻き起こした。

その後Adoは「踊」でステージをフィニッシュ。すべての演目が終わり、興奮冷めやらぬオーディエンスはそれぞれに満足そうな笑顔をたたえながら、いつまでも歓声を上げ続けていた。

なぜ今、日本人アーティストが海外で人気なのか

このように、日本人アーティストの海外での影響力はかつてないほど大きくなっている。なぜ今、そんなことになっているのだろうか?

もちろん、過去にも海外で高評価を得る日本人アーティストはいた。例えば、古くは1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を記録した坂本九、70年代にイギリスの若者たちを虜にしたサディスティック・ミカ・バンド、70年代末に世界でテクノポップ旋風を巻き起こしたYELLOW MAGIC ORCHESTRA(および80年代に映画音楽でグラミー賞とアカデミー賞を受賞した坂本龍一)などがよく知られている。

YMOの成功は、日本人アーティストたちの国際市場への挑戦を後押しする大きなきっかけとなった。しかしながら、彼らに続けとばかりに多くのアーティストが世界進出を試みたものの、一部に成功例もあった一方で多くは一時的な注目にとどまり、日本の音楽全体の地位を定着させるには至らなかったのが現実だ。また他方では、そもそも国外リスナーが日本の音楽にアクセスする手段が限られていたという事情もあった。当時、日本のポピュラー音楽を手に入れたり聴いたりするためのルートは極めて限定されており、音楽そのものの魅力以前に”出会う機会”の少なさが大きな障壁となっていたのである。

その潮目が変わったのは2020年頃だ。新型コロナウイルスが全世界で猛威を振るう中、インターネットを通じたデジタルコンテンツの流通が爆発的に拡大し、それに伴って日本の音楽が国境を越えて聴かれる機会が激増した。

中でも特にアニメの影響力が大きい。コロナ禍以降、動画配信文化の隆盛のおかげで日本のアニメ文化が広く海外の一般層(オタクではない層)にまで浸透し、愛されるようになった。そのことで、アニメソングのカテゴリーを中心に日本のポピュラー音楽全体に対する好印象が定着していった可能性がある。また、それに先行する形で2010年代後半頃からいわゆる80年代シティポップの再評価ムーブメントが世界的に起こっていたことなども奏功したのだろう。一般の音楽リスナーが「ジャパニーズポップミュージックはクールである」という好意的な印象を“なんとなく”持つに至る道筋が、いろんなところに発生していたと考えられる。

では具体的に、日本の音楽のどういうポイントが海外で喜ばれているのだろうか。よく言われているのは、日本のポピュラー音楽特有の複雑で緻密な楽曲構成や、複数ジャンルの要素を違和感なく融合させてのける独特のミクスチャー感覚、歌謡曲由来の朗々とした美しいメロディラインなどが海外リスナーにとっては極めて新鮮であった、という言説。実際に現在海外で活躍中のアーティストたちを見ても、そのあたりの条件は概ね共通して当てはまりそうだ。

現代はストリーミングサービスやSNSが全盛であり、ここから先の時代に登場するアーティストはもれなく“サブスクネイティブ”になってくる(すでにそうなってきている)。時代や国にとらわれることなく、ありとあらゆる音楽にフラットにアクセスできるのが当たり前な環境で育ったアーティストは、きっとその多くが既存のミュージシャン以上にグローバルな感覚をナチュラルに備えていくだろう。そしてそれにより、日本の音楽が世界で愛好される傾向はさらに加速していくことが予想される。

CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

音楽業界の主要5団体により団体の垣根を越え設立された般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)とTOYOTA GROUPが手を組み、本質的な日本音楽産業のグローバル化、持続的な成長支援・推進する共創プロジェクト。